Förderung von Forschungsprojekten

Die genauen Ursachen von Tinnitus und anderen Hörbeeinträchtigungen sind bisher nicht eindeutig geklärt. Deshalb setzt sich die Stiftung für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Forschung in diesem Bereich ein und stellt finanzielle Mittel für Forschungsprojekte zur Verfügung. Der wissenschaftliche Beirat begutachtet die jeweiligen Anträge und trifft die Entscheidungen. Durch Eigenmittel, Spenden sowie durch Kooperationen mit Partnern konnte die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité bisher insgesamt 885.000 Euro für die Forschungsarbeit inklusive Forschungspreis bereitstellen.

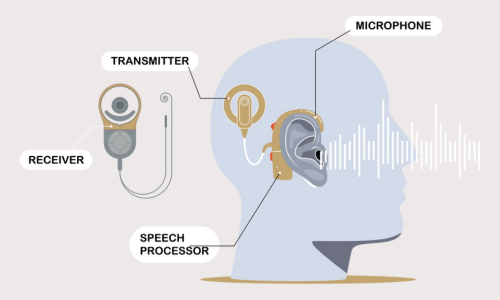

Individuelle Cochlea-Implantation und anatomiebasierte Anpassung für Patient:innen mit Resthörigkeit

Bei der Cochlea-Implantation ist es üblich, Elektroden mit einer Standardlänge zu verwenden. Aufgrund der erheblichen interindividuellen Variationsbreite der geometrischen Abmessungen der Cochlea ist dieses Verfahren allerdings nicht optimal. Denn insbesondere für Patient:innen mit tieffrequenter Resthörigkeit sind eine individuelle Auswahl der Elektrodenlänge und eine anatomiegerechte Anpassung wünschenswert, um die noch bestehende Hörleistung zu erhalten und die Rehabilitation mit einem CI zu verbessern.

Im Rahmen der Studie werden CI-Patient:innen mit Resthörigkeit in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe erhält eine bildgesteuerte Elektrodenauswahl und anatomiebasierte Anpassung, die Kontrollgruppe wird mit Standardelektrode und -Anpassung behandelt. Begleitend werden Lebensqualität, Tinnitus-Belastung und psychische Komorbiditäten der Betroffenen über validierte Fragebögen analysiert.

Das Ziel dieses Projekts ist die Verbesserung der CI-Versorgung von Patient:innen mit Resthörigkeit durch die individualisierte, bildgestützte Planung und anatomiegestützte Anpassung des CI mit Unterstützung der Planungssoftware Otoplan sowie die intraoperative Messung der Cochlea-Mikrofonie (CM) bei Patient:innen mit Resthörigkeit.

Das Forschungsprojekt wird unter der Leitung von Prof. Dr. med. Heidi Olze, Direktorin Hals-Nasen-Ohrenklinik, Charite – Universitätsmedizin Berlin durchgeführt.

Die Studie erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren (2023-2025). Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité dankt der Firma MED-EL.

Die Projekt-Summary folgt nach Abschluss des Projekts Ende 2025.

Tinnituspatient:innen haben häufig mit Begleitproblemen wie Depressionen, Angstzuständen, anderen somatoformen Symptomen, Schlaflosigkeit oder Hörverlust zu kämpfen. Derzeit gibt es nur wenige wirksame Behandlungen gegen Tinnitus. Diejenigen, die es gibt, scheinen sich dadurch auszuzeichnen, dass sie den mit der idiosynkratischen Erfahrung der Wahrnehmung verbundenen Stress lindern.

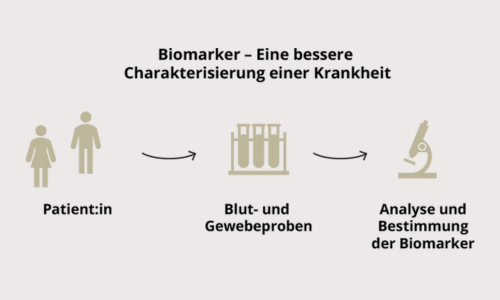

Die aktuelle Studie soll einen Beitrag zu den neuen Forschungsarbeiten leisten, die sich mit der Anpassung von Therapien an individuelle psychobiologische Profile befassen. Die Studie zielt insbesondere darauf ab,

- Biomarker* zu identifizieren, die mit Tinnitus und gleichzeitig auftretenden Problemen in einer klinischen Stichprobe von Tinnitus-Patient:innen assoziiert sind,

- diese Biomarker mit psychologischen Messwerten zu verknüpfen, die emotionale und Verhaltensprozesse bewerten, von denen angenommen wird, dass sie zur Aufrechterhaltung von Tinnitus-Belastungen beitragen, und

- Veränderungen bei Biomarkern und Verhaltensmesswerten nach einem grundlegenden bzw. verbesserten kompakten multimodalen tinnitusspezifischen kognitiven Verhaltenstherapieprogramm zu untersuchen.

Das Projekt wird von der HEINZ UND HEIDE DÜRR STIFTUNG für einen Zeitraum von fünf Jahren (2019 – 2023) gefördert.

Die Projekt-Summary folgt nach Abschluss des Projekts Ende 2023.

*Biomarker sind charakteristische biologische Merkmale, die objektiv im Blut oder in Gewebeproben gemessen werden können und auf einen normalen biologischen oder krankhaften Prozess im Körper hinweisen.

Die Cochlea-Implantat-Versorgung ist heute eine sehr erfolgreiche Methode zur Hörrehabilitation hochgradig schwerhöriger und ertaubter Patient:innen. Ihr Nutzen erstreckt sich darüber hinaus auch auf soziale und psychosoziale Bereiche. Außerdem verbessern sich zumeist auch die Tinnitus-Ausprägung und -belastung. Grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Versorgung mit einem Cochlea-Implantat ist die Funktionsfähigkeit der peripheren Hörbahn sowie der zentralen auditiven Verarbeitung. Ihre Integrität wird durch einen objektiven Hörnervfunktionstest geprüft.

Ziel der Studie war die präzise Quantifizierung der Aussagekraft eines solchen Tests, um die Diagnostik bei Patient:innen mit ausgeprägten Hörstörungen und häufig auch mit Tinnitus entscheidend zu verbessern.

Die Studie wurde von Prof. Dr. Heidi Olze, Direktorin Hals-Nasen-Ohrenklinik Charité – Universitätsmedizin Berlin, durchgeführt und erstreckte sich über einen Zeitraum von drei Jahren (2015-2017). Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité dankt der Firma MED-EL.

Bekannt ist, dass emotionaler Stress die neuronale Aktivität in jenen Bereichen des Gehirns beeinflusst, die für Gefühle, Gedächtnis und für Lernfähigkeit zuständig sind. Dagegen ist noch immer nicht zureichend untersucht, welche Auswirkungen Stress auf jene Gehirnstrukturen ausübt, die für andere Funktionen, wie etwa die Hörfähigkeit, verantwortlich sind. Vorstudien lassen vermuten, dass es im Sinn der Forschungshypothese tatsächlich Verbindungen zwischen den Stress-, Gefühls- und Hör-Systemen gibt.

Ein besonderes Interesse des Projektes lag daher in der Verbindung der Forschung mit der klinischen Praxis. Dieses Projekt war ein Anschlussprojekt an das 2015 abgeschlossene Forschungsprojekt „Einfluss von Stress auf das auditorische System“. Die Studie wurde durch Prof. Dr. Birgit Mazurek, Tinnitus-Zentrum Charité Universitätsmedizin Berlin, durchgeführt.

Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité dankt der HEINZ UND HEIDE DÜRR STIFTUNG für die Finanzierung des Projekts über einen Zeitraum von zwei Jahren (2015-2016).

![]()

Link zur Projekt-Summary folgt

Bei der Erforschung der möglichen Ursachen für Tinnitus kommt der Suche nach etwaigen genetischen Prädispositionen eine besondere Bedeutung zu.

In dieser Pilotstudie wurden Familien, deren Mitglieder in früheren Generationen und aktuell unter Tinnitus litten bzw. leiden, ermittelt und untersucht. Ziel war die Identifizierung der gegebenenfalls für die Erkrankung ursächlichen Gene, um durch dieses Forschungsvorhaben Diagnose, Prävention und Behandlung von Tinnitus entscheidend verbessern zu können.

Die Studie wurde durch eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Birgit Mazurek, HNO Molekularbiologisches Forschungslabor – Charité Universitätsmedizin Berlin, durchgeführt.

Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité dankt den Spendern für die Finanzierung des Projekts über einen Zeitraum von zwei Jahren (2015-2016).

![]()

Link zur Projekt-Summary folgt

Tinnitus, die Phantomwahrnehmung von Geräuschen ohne äußere akustische Stimulation, ist eine Erkrankung mit hoher Prävalenz. Sie stellt eine ernsthafte Bedrohung für das psychosoziale Funktionieren und die Lebensqualität der Patient:innen sowie eine sozioökonomische Belastung dar, denn die Erkrankung tendiert zur Chronifizierung und zur Komorbidität mit psychischen Störungen.

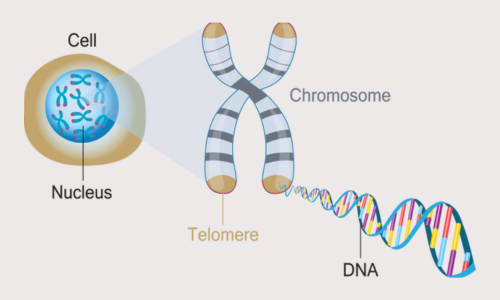

Altern stellt einen wesentlichen Risikofaktor für Hörverminderung und auch Tinnitus dar. Neben endogenen und exogenen Ursachen können „physiologische Alterungsprozesse“ zur Abnahme des Hörvermögens führen.

Auch psychosoziale Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Genese und der Aufrechterhaltung des Tinnitus. Viele Patient:innen nehmen in stressbeladenen Lebensphasen und Situationen, in denen es ihnen psychisch schlecht geht, verstärkt Ohrgeräusche wahr.

Die Pathogenese von Tinnitus ist letztlich nicht vollständig geklärt. Da die

Länge von Telomeren (Nukleoprotein‐Komplexe, die die Chromosomenenden gegen Abbau, Fusion und Rekombination schützen) einen Biomarker für Zellalterung und Stress darstellt, wurden in der Studie folgende Hypothesen untersucht:

- Tinnitus‐Patient:innen mit schwerer Ausprägung (nicht kompensiert) weisen kürzere Telomerlängen auf als Tinnitus‐Patient:innen mit milder Ausprägung (kompensiert).

- Tinnitus‐Patient:innen weisen kürzere Telomerlängen auf als altersentsprechende Kontrollen.

Die Studie wurde unter der Leitung von Michael Walter (Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Pathobiochemie, Charité – Universitätsmedizin Berlin) mit Dr. Birgit Mazurek (Tinnituszentrum, Charité – Universitätsmedizin Berlin) sowie Bruno Neuner (Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin) und Pim van der Harst (Department of Cardiology, University of Groningen, Netherlands) durchgeführt.

Das Projekt wurde von der Stiftung in 2015 gefördert.

![]()

Link zur Projekt-Summary folgt

Ziel des Forschungsprojekts war es, die Wirkung von Stress auf das auditorische System von Ratten zu untersuchen. Erste Ergebnisse belegten, dass eine 24-stündige Stressbelastung zu einer vorübergehenden Hypersensitivität im Ohr führte, bei einigen Tierarten ist die Hörfähigkeit sogar eine Woche später nicht wieder auf den Ausgangswert zurückgegangen. Die Wissenschaftler vermuten daher, dass Dauer und Intensität von stressbedingten Hörstörungen und Veränderungen im auditorischen System vom Genotyp der Tiere abhängen könnten, für die dann in der Folge besondere Präventivmaßnahmen entwickelt werden müssten.

Das Forschungsprojekt wurde von der HEINZ UND HEIDE DÜRR STIFTUNG über eine Laufzeit von drei Jahren (2012-2015) gefördert.